Jeff Howard explique ce qu’implique la condition de membre du PIDCP et comment les personnes peuvent déposer plainte pour violation de la liberté d’expression auprès du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies.

- Ce qu’implique d’être membre du PIDCP

- Le Premier Protocole Facultatif

- Résistance au Premier Protocole Facultatif: le cas des USA

- Résistance au PIDCP: le cas de la Chine (signature sans ratification)

- Résistance au PIDCP: réserves et déclarations

- Résistance au PIDCP: le cas de l’Arabie Saoudite (ni signature ni ratification)

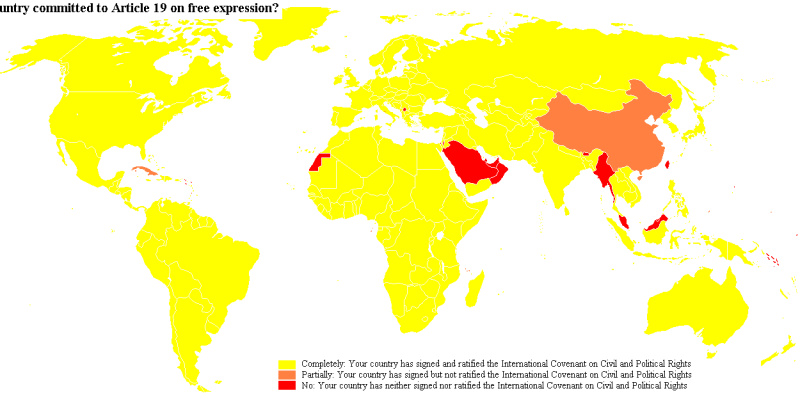

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est le traité multilatéral qui institue la liberté d’expression dans la législation internationale attenante aux Droits de l’Homme. La grande majorité des nations du monde ont signé et ratifié ce traité. Les pays ayant signé mais pas ratifié incluent la Chine, les Comores, Cuba, Nauru, Palau, Sao Tome et Principe, et Sainte Lucie. Les pays qui n’ont ni ratifié ni signé le protocole incluent l’Arabie Saoudite, les Antilles et la Barbade, le Bhoutan, le Brunei, Myanmar, Fidji, Kiribati, la Malaisie, les Îles Marshall, la Micronésie, Oman, le Qatar, Saint Kitts et Nevis, Singapour, les Îles Salomon, le Tonga, Tuvalu, les Émirats-Arabes-Unis et le Vatican.

Mais qu’implique le statut de simple signataire ou le fait d’avoir ratifié le PIDCP? Si votre pays est membre du PIDCP (voir ici pour confirmation), comment pouvez-vous en faire usage pour faire valoir vos droits à la liberté d’expression?

- Ce qu’implique le statut de membre du PIDCP

Lorsqu’un pays signe le PIDCP, il ne devient pas légalement obligé envers celui-ci mais déclare souhaiter devenir responsable de l’appliquer et promet de se retenir d’agir de manière qui ferait défaut à «l’objet et la raison d’être» du traité pendant ce temps. La ratification (ou l’accession s’il n’y a pas eu signature au préalable) est ce qui établit qu’un pays devient légalement obligé d’appliquer le PIDCP. Néanmoins, il est particulièrement peu clair ce que signifie un statut «qui oblige légalement» en pratique. Nombreux sont ceux qui émettent l’opinion qu’une condition nécessaire au caractère juridiquement obligatoire est que le contenu de l’accord puisse être appliqué par la force, le cas échéant. Dans le cas du PIDCP, comme bien souvent dans le droit international, cela n’est pas le cas. Il n’y a pas de mécanisme officiel pour l’application du PIDCP.

Alors que signifie ‘légalement obligatoire’? Cela signifie simplement qu’un état l’ayant ratifié est sujet aux obligations du traité afin de s’assurer que son système politique domestique protège les droits spécifiés dans le PIDCP, qui incluent des mesures telles que la formation et l’encouragement au delà de la législation formelle. Aucun mécanisme institutionnel en particulier n’est recommandé afin d’arriver à ce type de protection domestique. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui est chargé d’interpréter et de clarifier les demandes du PIDCP énonce que «toutes les branches du gouvernement (exécutif, législatif, judiciaire) et d’autres autorités gouvernementales ou publiques à un quelconque niveau – national, régional, local – sont en mesure d’engager la responsabilité de l’état». Ce langage ne spécifie pas de méthode pour la protection des droits mais insiste sur le rôle du judiciaire; l’état est obligé de développer les «modalités d’un remède judiciaire.» De nombreux juristes sont réticents à l’application de la législation internationale des droits de l’homme dans les jugements domestiques (malgré les obligation qu’ils ont de le faire), des chercheurs suggèrent que la meilleure manière pour un pays de se mettre au niveau de ses engagements vis-à-vis du PIDCP est pour les juristes de «découvrir» les droits inscrits dans le traité qui sont déjà ancrés de façon implicite dans les doctrines légales de leurs pays respectifs. Un professeur de droit relève que c’est ainsi que l’Australie s’est mise à jour avec le PIDCP au niveau de la liberté d’expression – en identifiant un droit implicite de communiquer qui s’inscrit dans le processus démocratique.

Bien évidemment, même dans les cas où il y a un processus domestique de révision judiciaire, tout dépend de la volonté des juges à prendre en considération sérieusement les obligations à respecter le PIDCP ou le principe domestique qui établit un équilibre entre le système légal domestique et celui-ci. Nous en venons donc à la question fondamentale qui est de savoir quels recours internationaux sont disponibles pour les citoyens d’un pays ayant ratifié ou accédé au PIDCP? Si vous êtes citoyen d’un état et que vous souhaitez protester contre une certaine violation, que pouvez-vous faire? Il vaut faut tout d’abord déterminer si votre pays a signé le Premier Protocole Facultatif du PIDCP en plus d’être devenu membre du PIDCP.

- Le Premier Protocole Facultatif

Le Premier Protocole Facultatif est un traité distinct qui permet à des citoyens de déposer plainte auprès du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (CDHNU) contre leur pays si celui-ci contrevenait à une provision du PIDCP. L’on compte 114 états ayant ratifié ou accepté ce protocole et 53 états qui ont ratifié ou accepté le PIDCP n’ont pas ratifié ou accepté ce protocole. Pour voir si votre pays en fait partie, cliquez ici.

Selon le premier protocole facultatif, le CDHNU accepte formellement les plaintes de citoyens de pays ayant accepté le protocole et décide ensuite si le statut en question ou les actions du pays respectent le PIDCP ou vont à son encontre. Le jugement détermine la situation de droit mais ne permet pas de la mettre en pratique.

Les citoyens d’anciens états soviétiques en particulier ont récemment souvent gagné leurs procès devant le CDHNU. En 2009, le comité jugea que le Gouvernement Ouzbek avait violé les droits des citoyens Ouzbeks dans le cas de Mavlonov et Sa’di contre l’Ouzbékistan lorsque l’État refusa de renouveler la licence d’un journal qui s’intéressait aux injustices dans l’éducation et sur le marché du travail pour ceux dont la langue est le tajik. En 2011, le CDHNU jugea que le Gouvernement Ouzbek avait violé l’Article 19 en refusant d’enregistrer une ONG portant le nom de «Democracy and Rights» dans le cas de Kungurov contre l’Ouzbékistan. Dans un autre cas, en 2011, celui de Toktakunov contre le Kirghizstan, le comité estima que le ministère de la Justice du Kirghizstan avait violé l’Article 19 en refusant de publier les statistiques sur le nombre de condamnés à mort et de détenus en prison. Dans le cas de Zalesskaya contre la Biélorussie, toujours en 2011, le comité se prononça en faveur de citoyens ayant reçu de lourdes amendes pour avoir distribué deux journaux pourtant reconnus – Tovarishch (Camarade) et Narodnaya Volya (La Volonté du Peuple) – sans l’obtention d’une autorisation au préalable.

L’Europe de l’Est ne va pas au delà des forces du CDHNU. Dans le cas de Dissanakye contre le Sri Lanka en 2008, un membre important du Parlement du Sri-Lanka déclara qu’il n’accepterait aucune décision «honteuse» de la part de la Cour suprême sur la division des pouvoirs de la défense entre le Président et le Ministre de la défense; il fut ensuite condamné pour injure à la cour et emprisonné pendant deux ans. Le CDHNU déclara qu’un tel emprisonnement violait ses droits d’après l’Article 19. Dans le cas de Coleman contre l’Australie, en 2006, le CDHNU décida qu’un conseil de la ville violait les droits d’un citoyen protégés par l’Article 19 lorsqu’il emprisonna et imposa une amende contre une personne pour avoir émis un discours sur des sujets politiques sensibles tels que les mines et les droits de la terre sans avoir reçu de permission. Dans Shin contre la République de Corée, en 2004, le CDHNU jugea que les droits d’un artiste peintre dans les provisions de l’Article 19 avaient été violés lorsqu’il fut arrêté après avoir peint une image de la République de Corée la présentant comme une marionnette des américains.

Les demandes auprès du CDHNU ne triomphent pas toujours. Il est important d’insister sur le fait qu’il faut d’abord tenter toutes les procédures domestiques possibles afin d’être autorisé à déposer une plainte auprès du comité; dans le cas contraire celui-ci refusera de considérer le cas. De nombreux cas ne sont jamais portés devant le CDHNU si, par exemple, il existe une autre cour dans le pays auprès de laquelle une personne pourrait déposer plainte ou faire appel. Dans ce cas, le CDHNU ne se prononcera pas sur le cas. Un fameux exemple récent est celui de Said Ahmad et Abdol Hamid contre le Danemark en 2008 – le cas des caricatures danoises qui a fait couler tant d’encre. Le CDHNU avait refusé de considérer le cas car une procédure en appel auprès d’une cour domestique était toujours en cours afin de savoir si la publication de caricatures incendiaires du Prophète pouvait être condamnable.

Le CDHNU refuse aussi régulièrement d’entendre des cas lorsque certains éléments sont infondés et réfère le cas aux autorités domestiques. En 2008, dans le cas de Sama Gbongo contre l’Allemagne, un allemand naturalisé d’origine sierra leonaise avait été condamné pour injure après avoir traité de raciste un officier de police qui enquêtait sur une violation des règles de transport en commun, après que celui-ci se soit adressé à lui en faisant usage d’un terme raciste. L’accusé invoqua que ses droits de liberté d’expression avaient été violés par cette condamnation. Le CDHNU répondit que ses demandes étaient «insuffisamment fondées» pour investiguer davantage sur le cas. Dans ce type de situation, le CDHNU refuse de se prononcer et laisse le jugement domestique primer.

Il y a bien sûr des cas dans lesquels le comité des Droits de l’Homme prend l’affaire en considération mais juge qu’aucune contravention au PIDCP n’a eu lieu. Dans Hertzberg et al. contre la Finlande en 1985, le CDHNU estima qu’un présentateur finlandais avait agit conformément à l’Article 19 lorsqu’il censura deux programmes de télévision sur le thème de l’homosexualité sur base du fait qu’une «certaine dose de discrétion doit être accordée aux autorités nationales». Dans le cas de Jorge Asensu contre l’Espagne en 2008, un colonel expliqua que les protocoles de sélection pour attribuer les promotions n’étaient pas suivis, le CDHNU jugea qu’aucun de ses droits protégés par le PIDCP – l’Article 19 et ses droits de rechercher et d’obtenir des informations inclus – n’avaient été violés par la nature secrète de la décision. Dans le cas de Nam contre la Corée en 2003, le CDHNU jugea qu’une loi interdisant la publication de manuels en coréen par une entité non-gouvernementale ne violait pas les droits des auteurs d’exprimer leurs connaissances professionnelles librement. Enfin, dans le cas de Robert Faurisson contre la France, en 1996, le professeur en question contestait l’existence de chambres à gaz à Auschwitz, le comité jugea que la loi Gaysott de la France qui reconnaît comme un crime la contestation des trouvailles des procès de Nuremberg, ne violait pas l’Article 19.

Si le CDHNU juge qu’une atteinte aux principes du PIDCP a eu lieu, il «exigera» auprès du pays en question que le cas soit revisé, parfois même en demandant la suppression de la loi violant le PIDCP. En fonction du type de cas, le comité peut aussi demander que des dommages et intérêts soient versés en compensation à ceux dont les droits ont été bafoués. Le CDHNU demandera parfois un changement interne, d’autre fois il ne le fera pas. Le CDHNU requiert que les états membres publient comment ils entendent introduire les changements demandés, mais il arrive souvent que le comité ne reçoive pas de réponse.

- Résistance au Premier Protocole Facultatif: le cas des États-Unis

Les pays membres du PIDCP mais qui ont néanmoins refusé de signer le Premier Protocole Facultatif ne possèdent pas de mécanisme pour déposer plainte auprès du CDHNU. Les États-Unis ont voté en faveur de la création du Premier Protocole Facultatif mais n’ont pas pour autant accepté de le ratifier. Les groupes défenseurs des Droits de l’Homme critiquent l’attitude des États-Unis depuis longtemps en rapport avec ce refus. Ajouté à la longue liste des réserves des États-Unis concernant les PIDCP, ce refus revient à neutraliser les effets du PIDCP sur la législation domestique du pays. Les débats du monde académique sur les raisons de cette posture si paradoxale sur le droit international des Droits de l’Homme – en militant fortement pour son expansion tout en refusant d’y adhérer – soulèvent plusieurs explications. Les plus populaires touchent à «l’exception américaine» comme une idée profondément ancrée dans le discours juridique et politique aux États-Unis. C’est l’idée que les États-Unis sont uniques parmi les nations au niveau de la qualité morale de leurs institutions et que le droit international des Droits de l’Homme existe afin de protéger ceux qui n’ont pas la chance d’être protégés par la constitution américaine. De façon plus cynique, le monde académique cite la suspicion et quelquefois l’arrogance, pas tant de la population américaine dans son ensemble, mais de l’élite envers les peuples et cultures étrangers. Les conservateurs continuent de balayer d’un revers de la main l’application de lois étrangères dans les opinions légales domestiques. Un historien explique le phénomène comme le résultat d’une «vision ethnocentrique du monde, une perspective suspicieuse et dédaigneuse de ce qui est étranger» qui prédomine depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

D’autres professeurs refusent la tentation de l’exception américaine pour expliquer la résistance des États-Unis aux conventions sur les Droits de l’Homme. Nous pouvons appliquer cette analyse de façon intéressante au Premier Protocole Facultatif. Celle-ci relève de quatre facteurs qui peuvent expliquer conjointement les réticences américaines. Le premier concerne la puissance géopolitique des États-Unis qui donne au pays un avantage dans la négociation d’accords. La ‘théorie réaliste’ des relations internationales nous dit que lorsqu’un pays peut obtenir des accords conformes à ses intérêts rationnels au delà d’un niveau qui serait considéré juste, il le fera. Cependant, puisque les conventions sur les Droits de l’Homme ne sont pas introduites à la suite d’un processus de négociation mais de façon judiciaire, la signature du Premier Protocole Facultatif limiterait la capacité des États-Unis a mettre ses intérêts en avant. Cette alternative explique les réticences des États-Unis avec la Cour Criminelle Internationale, en partie en raison des craintes sur la responsabilité criminelle qui pourrait incomber à ses soldats. Deuxièmement, les États-Unis possèdent des institutions démocratiques profondément stables. Si les gouvernement progressistes de ‘jeunes démocraties’ peuvent utiliser une forme de protection internationale afin de se prémunir contre des menaces internes de la part des extrêmes (à droite ou à gauche), les démocraties stables comme les États-Unis n’ont pas grand chose à y gagner. Troisièmement, au delà du fait qu’il n’y a rien à gagner pour les États-Unis en signant le Premier Protocole Facultatif, beaucoup de citoyens des États-Unis sur la droite de l’échiquier politique contestent l’application et l’interprétation des standards propres aux Droits de l’Homme dans les organisations internationales, même s’il ne contestent pas la dimension universelle ce ces derniers. Si les sudistes n’aiment pas les élites de Washington DC avec qui ils sont souvent en désaccord, il n’est pas surprenant que ceux-ci soient d’autant plus opposés à l’influence de l’international dans leurs affaires. Enfin, le système politique des États-Unis est très décentralisé. Plus un système est décentralisé, plus il y a de possibilités de ‘veto’ et moins il est probable que des obligations internationales soient acceptées. Ces spécificités du cas des États-Unis peuvent bien évidemment être généralisées: dominance régionale, stabilité démocratique, conservatisme idéologique, et décentralisation vont à l’encontre de l’acceptation de conventions internationales, surtout si elles sont contraignantes. Cette analyse ne s’applique pas seulement au Premier Protocole Facultatif mais au PIDCP en tant que tel. L’Arabie Saoudite que l’on examine dans la dernière section domine sa région et présente une idéologie conservatrice; l’Arabie Saoudite n’a ni signé ni ratifié le PIDCP.

- Résistance au PIDCP: le cas de la Chine (signature sans ratification)

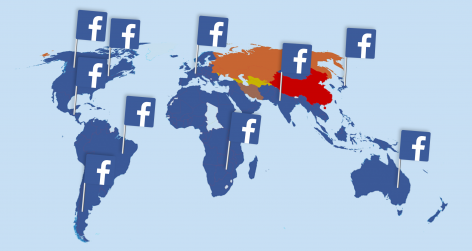

Après avoir signé le PIDCP en 1977, le Gouvernement des États-Unis l’a finalement ratifié en 1992. Ce long délais entre signature et ratification a pu contribuer à légitimer une tendance. Si la Chine a signé en 1998, elle ne l’a jamais ratifié. Le Gouvernement chinois a publié différents documents officiels exprimant son intention de ratifier le PIDCP sans jamais fournir de date ultérieure. Comme un des documents l’explique, «la Chine a signé ‘la Déclaration Internationale sur les Droits Civils et Politiques’ et continuera les reformes législatives, judiciaires et administratives afin de mieux lier ses lois domestiques avec ce traité et de préparer le terrain pour l’approbation du PIDCP.»

Néanmoins, aucune explication officielle n’a été donnée sur la nature exacte des conflits que la déclaration du PIDCP aurait avec la législation chinoise, et qui devraient être rectifiés. Selon les juristes académiques officiels, cela a peu avoir avec l’Article 19 et ses protections de la liberté d’expression puisque la liberté d’expression est déjà ‘protégée’ par l’Article 35 de la Constitution chinoise. Les deux problèmes qui semblent être les plus urgents dans les discussions concernant la législation sont la peine de mort et la ré-habilitation à travers le travail. En effet, le code pénal chinois liste des dizaines de crimes flous (comme la mise en danger de la sécurité publique ou de l’ordre public) comme des crimes passibles de peine de mort. Le système chinois de ‘ré-habilitation par le travail’ maintient les gens en détention pour des délits mineurs tels que de simples vols ou pour des faits de prostitution sur des périodes allant jusqu’à trois ans. Ces sentences sont ordonnées par la police et pas le système judiciaire – elles violent donc l’Article 9.4 du PICDCP. D’autres problèmes existent, tels que l’Article 12 qui garantit la liberté de mouvement qui est en contradiction avec le ‘hukou’, le système de permis résidentiels chinois, ainsi que l’Article 22.1 qui protège la liberté d’association qui inclut le droit de former et de rejoindre un syndicat. Ces articles vont à l’encontre des lois chinoises qui interdisent la libre de création de syndicats en dehors du système de syndicats connu sous le nom de ‘All-China Trade Union system’.

Un des arguments les plus souvent avancés pour expliqué le rythme lent de la Chine pour se mettre en phase avec le PIDCP se rapporte au fait que le développement économique est un précurseur nécessaire pour se permettre d’appliquer une protection totale des Droits de l’Homme. L’argument avancé est que le management strict de la période de développement de la Chine qui permettra l’accession de tous les chinois à la prospérité et au succès matériel serait mise à mal par l’adoption prématurée des Droits de l’Homme. Comme le disait un conseiller régional chinois en 2005, «la pauvreté est la principale barrière aux Droits de l’Homme dans la région. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de prendre le développement – économique, social, culturel – comme priorité.» Mais cette rhétorique implique que l’opposition aux Droits de l’Homme devrait être graduellement relaxée au fur et à mesure que le développement a lieu. Cependant, c’est l’inverse qui semble se produire. Les déclarations des représentants du Gouvernement chinois doivent être prises avec des pincettes. Le New York Times rapportait récemment que les représentants chinois sont en faveur de «certaines des limites les plus strictes sur les média et la liberté sur internet qui aient été observées depuis des années.»

V. Résistance au PIDCP: réserves et déclarations

Si la Chine finit par signer et ratifier le PIDCP un jour, le pays suivra plus que probablement l’exemple de pays déjà membres en émettant certaines réserves: des conditions qui spécifient les conditions de leur adhésion au traité. Si ces réserves ne peuvent pas être incompatibles avec «l’objet et la raison d’être» du traité, elles reflètent les cas les plus claires des objections de représentants du gouvernement au PIDCP sur des bases idéologiques et d’intérêts personnels qui sont ouverts au public. Certains chercheurs et activistes ont définit le processus de réserve comme un système qui autorise des désaccords moraux et des variations d’interprétation et d’institutions qui ne mettent pas fondamentalement en péril les objectifs du traité. D’autres présentent cela comme une façon pour des pays peu libres d’éviter l’application des Droits de l’Homme tout en prétendant adhérer au PIDCP.

Le Bahreïn est un bon exemple: le pays interprète le l’Article 3 sur la discrimination sexuelle, l’Article 18 sur la liberté de culte, et l’Article 12 sur les droits de la famille comme «n’affectant en aucune façon les règles de la Sha’ria» (notons que le Bahreïn n’est pas signataire du Premier Protocole Facultatif; ses citoyens n’ont pas de recours officiel pour déposer plainte). Il existe bien évidemment l’argument que même une participation minimale à la communauté des Droits de l’Homme entame le processus lent d’une évolution vers la reconnaissance entière des Droits de l’Homme. Le Pakistan est un autre pays qui a présenté des objections sur l’interprétation de plusieurs articles du PIDCP afin d’être en phase avec sa propre Constitution inspirée de la Sha’ria. Cependant, les critiques expliquent que de telles réserves mettent à mal plus qu’elle ne font avancer le combat pour la liberté dans ces pays.

A propos de ce qui relève de l’Article 19, une des réserves les plus souvent mises en avant concerne le souhait de certains pays de se garder le droit de demander des licences pour toute diffusion. Le Luxembourg, Monaco, l’Irlande et l’Italie sont détenteurs des ces réserves. Une des réserves de Malte interprète l’Article 19 comme étant compatible avec l’obligation que les «officiers de la fonction publique» ne soient pas autorisés à participer à des discussions politiques pendant les heures de travail. Plus inquiétant, Malte interprète aussi l’Article 19 comme étant compatible avec une loi domestique dont l’objectif est de «réguler les limites d’activités politiques auxquelles les étrangers peuvent participer.»

- Résistance au PIDCP: le cas de l’Arabie Saoudite (ni signature ni ratification)

L’Arabie Saoudite n’a ni signé ni ratifié ou accepté le PIDCP. Il est difficile d’identifier les raisons propres au pays d’avoir choisi de ne pas signer ou ratifier le PIDCP puisqu’il n’y a pas de débat politique transparent dans le pays en matière de politique étrangère. Comme évoqué ci-dessus, le choix de ne pas y adhérer ne peut pas être expliqué par la crainte d’une application du traité sur le territoire saoudien. Même sous le Premier Protocole Facultatif il n’existe pas de mécanisme pour forcer l’application du traité. En effet, l’Arabie Saoudite a ratifié le traité visant à l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes, malgré la réputation pour le moins peu libérale du pays sur les questions d’égalité des sexes. Pourquoi l’Arabie Saoudite ne signe-t-elle donc pas le PIDCP?

Imaginons la ligne d’argumentation que l’Arabie Saoudite pourrait suivre. Cette explication repose sur le fait que le PIDCP n’est pas, en fait, un accord international; il ne spécifie pas les principes moraux universels sur terre. Le traité est plutôt un accord des pays occidentaux qui s’articule autour d’une conception des Droits de l’Homme qui est différente des sensibilités et croyances morales des citoyens d’Arabie Saoudite. Ainsi, en suivant cette ligne d’argumentation, le PIDCP serait, au mieux, perçu comme un artifice de l’Occident incapable de prendre en compte les convictions profondes de ceux qui sont en désaccord avec l’interprétation occidentale de ce que représente le traitement d’un individu avec dignité. Le Moyen Orient a besoin d’autre chose – et possède d’ailleurs autre chose: la Charte Arabe sur les Droits de l’Homme de 2004. Cet effort mené par l’Arabie Saoudite a, selon un chercheur, «créé une nouvelle formule pour répondre à la question historique fondamentale de savoir si les principes islamiques peuvent être compatibles avec le caractère universel des Droits de l’Homme.» La réponse de la charte à cette question est positive mais elle repose sur une vision davantage limitée que celle présentée dans le PIDCP.

L’argument des saoudiens pourrait être le suivant: pourquoi ratifierions-nous le PIDCP puisque nous avons notre propre document qui est plus en adéquation avec nos valeurs? Cette réponse ne devrait bien évidemment pas satisfaire les défenseurs des Droits de l’Homme qui croient en la démocratie et la liberté des valeurs universelles et pas seulement des conventions du monde occidental. Lorsque les Nations Unies ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’une charte arabe des Droits de l’Homme qui serait ratifiée par les pays arabes (contrairement à la version précédente de la charte de 1994 qui n’avait jamais été ratifiée), l’organisation ne pensait pas que ce document serait un pas en arrière. La charte de 2004 fut initialement rédigée par un groupe d’experts arabes mandatés par l’ONU en usant des provisions d’autres documents sur les Droits de l’Homme, le PIDCP inclus. En réalité la Ligue Arabe l’a fondamentalement amendé. Un chercheur écrit que «des changements fondamentaux ont été faits et que ceux-ci rendent malheureusement certaines provisions de la charte incompatibles avec le droit international.» Les activistes et les académiques sont particulièrement inquiets au sujet de l’approbation de la charte arabe de la Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme dans l’Islam de 1990 qui subordonnait expressément tous Droits de l’Homme aux impératifs de la Sha’ria. Un professeur dévoile que cette déclaration «compromet fondamentalement la charte arabe.» Au niveau de la liberté d’expression, si la charte garantit «le droit à l’information, à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression, à la liberté de chercher, de recevoir et de partager des informations par tous les moyens par delà les frontières» – c’est ainsi que la déclaration Universelle des Droits de l’Homme le décrit – l’Article 32(2) introduit une faille: «ces droits et libertés sont exercés dans l’esprit des principes fondamentaux de la société et seront sujets aux restrictions nécessaires afin de garantir le respect des droits à la réputation d’autrui et à la protection de la sécurité nationale ainsi qu’à l’ordre public, à la santé et aux bonnes mœurs.»

Le débat perdure; faut-il dénoncer ces failles ou les considérer comme des détours obligés sur la longue route de la libéralisation du monde arabe? De nombreux universitaires affirment que les sociétés islamiques ne soutiendront pas les valeurs libérales tant que les interprétations coraniques courantes ne présenteront pas la démocratie comme la conséquence logique des croyances islamiques – et cela prend du temps. Le «réveil du monde arabe» est peut être un signe que l’argument qu’il ‘faut laisser du temps au temps’ est tout simplement une excuse facile utilisée par les despotes arabes pour expliquer que leurs peuples ne sont pas «prêts» pour la démocratie.

Qu’importe, en faisant la promotion de la charte arabe comme alternative au PIDCP et en refusant de signer ou de ratifier celui-ci, l’Arabie Saoudite remplit son rôle de premier défenseur de ce que l’Islam requiert en politique (selon ses dirigeants). Ce faisant, le pays s’écarte de l’idée que l’Arabie Saoudite n’est pas en mesure de mener le monde arabe en raison de ses liens trop étroits avec des gouvernements occidentaux – une vision que l’Iran tente souvent de propager.

reply report Report comment

@ThinkRights:

Really interesting question. Section 3(b) of Article 19 stipulates that « the protection of national security or public order » can justify restrictions on free speech rights, so long as the restrictions « are provided by law and are necessary ». Like so many provisions in international law, the use of the word « necessary » here is frustratingly vague (a predictable consequence of the fact that ICCPR was a negotiated agreement among numerous countries with divergent guiding political philosophies). « Necessary » will be, and has been, predictably interpreted by different countries in whatever way that facilitates their own restrictions on free speech. But let us suppose that a restriction is necessary if its enactment would, in fact, (a) impact a reasonably great majority of potential cases in which the permitted exercise of free speech would actually imperil national security by endangering lives or causing serious criminal harm and (b) would impact very few other kinds of cases. (I add this condition [b] since suspending all free speech rights on all topics, always, might be thought to yield considerable benefits for national security, as terrorist communications are a set of the total amount of communications; however, this would make the « necessary » condition far too weak to satisfy.)

So the question becomes: does the UK Terrorism Act satisfy these conditions? One worry stems from Part I, Section 1, in which the act stipulates that « a person commits an offence » of encouraging terrorism if « he publishes a statement to which this section applies or causes another to publish such a statement, and…at the time he publishes it or causes it to be published, he….intends members of the public to be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate acts of terrorism or Convention offences; or…is reckless as to whether members of the public will be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate such acts or offences. » It is the provision of « recklessness » that flags immediate alarm bells, and signals a worry that the act could be applied in such a way to violate condition (b) above. More specifically, it raises a worry that people engaging in such exercises as political satire could be held to have committed a crime under this act, despite the fact that it is unlikely they would, in fact, be seen as encouraging terrorism — and thus endangering national security — through their satire.

Making criminally liable those who recklessly fail to take precautions to ensure that the public will not construe their publications as encouraging terrorism obviously has its point; we do not want people in positions of influence to use ambiguous language when, for example, discussing a putatively unjust Western policy, and the putatively understandable character of terrorist acts committed in ostensible response to such a policy. People need to take care that they are not advocating terrorism. But is the brush too broad? Especially given the fact that internet publications count, might some immature blogger be criminally liable? Or should we trust legal authorities to make the right decisions?

reply report Report comment

I’m just wondering how this all fits with the UK Terrorism Act 2006 (pt1 s 3 relating to internet activity). Can limiting the fundamental right to freedom of expression in relation to « statements considered likely to be understood by some or all of the members of the public…as a direct or indirect encouragement or other inducement to them to the commision, preparation or instigation of acts of terrorism » be justfiied in terms of national security?

reply report Report comment

@Essoulami and @Martinned:

Thanks to you both for your contributions. I did not include Western Sahara in the introduction precisely because of its disputed status in international law. Morocco does control most of the territory as a de facto matter, but many countries — more than 50 — recognize the Sahrawi Arab Democratic Republic as the rightful sovereign, though it only controls a small portion of the territory.

This issue raises the crucial matter of what Hannah Arendt called « the right to have rights »: the thesis that unless one has status as a legal subject within a particular recognized state, one cannot have any of the further protections that we take so seriously. Statelessness, on this view, is a fate we would not wish on our own worst enemy.

My question is whether this view is outdated. How crucial IS a state on this view to the protection of freedom of expression? We can think about this question by considering a familiar objection to international human rights practice. Critics of the ICCPR note that it lacks coercive bite: so long as we retain the familiar order of nation states, in which internal high courts are the last line of appeal, there won’t be any international enforcement mechanism unless states collectively cede that feature of their sovereignty. Of course, we do see innovations on this front, such as the European Court of Human Rights; however, while its decisions are usually complied with, the court does not yet have the power to itself strike domestic laws invalid. This raises the issue: even if our state is a party to the ICCPR, protecting free expression in such a state is not and never shall be something that can be outsourced entirely to legal authorities. It is the enduring responsibility of all citizens — in their families and religious organizations and civil society groups and businesses, here and there — to advocate tirelessly for its continued maintenance. And if THAT is true, what share of the burden even can the law carry? How important is the law to freedom of expression? Would be really interested to hear people’s thoughts.

reply report Report comment

And for the lawyers, just the actual free expression language of the ICCPR and the ECHR:

Art. 19 ICCPR:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Article 10 ECHR:

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

reply report Report comment

@Essoulami: That’s the Western Sahara, whose exact status under international law has been unclear for several decades. Most people these days tend to simply accept the reality on the ground and count it as a part of Morocco, but technically that is not correct.

reply report Report comment

Hi Jeff,

Congratulations for the good project you launched. I just have one question. Wich is the country in red in North Africa which has not ratified the CCPR? Mauritania has and also Morocco. Are you singling out Western Sahara which no a state at all to be party to any international convention? Please explain to me this red colour there and which you do not ention in your introduction.

All the best,

Said Essoulami