Im Januar 2010 war das Canadian National Institute for the Blind aus finanziellen Gründen fast dazu gezwungen, seine Bibliothek zu schließen, schreibt Katie Engelhaft.

Der Fall

Im Januar 2010 drohte das Canadian National Institute for the Blind (CNIB) mit der Schließung seiner Bibliothek. CNIB gab an, dass die Bibliothek, die landesweit den größten Bestand an in Braillegeschriebenen Büchern hält, immer weniger öffentliche Mittel erhalte, und es sich nicht mehr leisten könne, seine Materialien an die 836.000 Kanadier mit eingeschränkter Sehfähigkeit zu verleihen. Die Bibliothek besitzt schwer erhältliche Werke, wie zum Beispiel ein Braille-Wörterbuch in 72 Bänden, dass vom Personal liebevoll als die “Hosentaschenversion” bezeichnet wird.

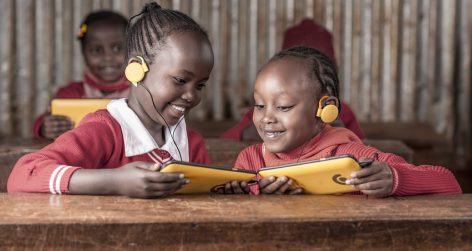

Manche argumentieren, dass der technische Fortschritt in Gestalt von digitalen Geräten zum Vorlesen von Texten, Audiobüchern und speziellen Computereinstellungen für Sehbehinderte das jahrhundertealte Braille-System, das auf reliefartig angeordneten Punkten basiert, überholt hat, da die Herstellung und Verbreitung von Braille-Texten vergleichsweise teuer ist.

Andererseits wird zum Beispiel vom Direktor der US National Federation of the Blind, Mark Riccobono, argumentiert, dass Sehbehinderte, die Braille nicht beherrschten, Analphabeten glichen. Eine von Dr Ruby Ryles von der Louisiana Tech University durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass sehbehinderte Kinder, die nicht Braille lernen, in standardisierten Tests systematisch schlechter abschneiden als andere Kinder. Außerdem haben sie geringere Chancen auf einen Arbeitsplatz. Für andere, wie zum Beispiel Myra Rodrigues, die die CNIB-Bibliothek nutzt, ist es eher eine Frage von Magie. “Braille erweckt alles zum Leben,” erzählte sie mir; Audiobücher können dies nicht.

Im Jahr 2011 gab die kanadische Regierung die Vergabe einer einmaligen Zuweisung von 7 Millionen kanadischen Dollar an die CNIB-Bibliothek bekannt.

Geht es in diesem Streit um die Finanzierung einer Bibliothek um die Meinungsfreiheit, wenn der Zugang zu Braille für Sehbehinderte auch über Schreib- und Lesefähigkeit – und damit über die Fähigkeit, eine Meinung frei auszudrücken – entscheidet?